ページ番号:118486

掲載日:2025年12月8日

ここから本文です。

「彩のきずな」について

特設ホームページ 埼玉県のお米「彩のきずな」 の運用は、令和7年6月30日をもって終了しました。

「彩のきずな」に関する情報はこちらのページもしくは「埼玉農産物ポータルサイト SAITMAわっしょい!」でご覧ください。

埼玉県が育成した、おいしいお米「彩のきずな」を知っていますか。

「彩のきずな」開発の経緯や、もっちりとした食感の、おいしさの特徴などを紹介します。

「彩のきずな」今年も特A!5年連続獲得!

一般財団法人日本穀物検定協会が実施する「令和6年産米の食味ランキング」にて、「彩のきずな」(県西地区)が、最高ランクである「特A」評価を獲得しました!

このたびの「特A」評価は平成29年、令和2年、令和3年、令和4年、令和5年に次ぐ6度目となります。

県政ニュース(県育成品種「彩のきずな」で「特A」評価― 5年連続6度目 ―)(別ウィンドウで開きます)

米の食味ランキングとは、一般財団法人日本穀物検定協会が昭和46年産米から毎年実施しているもので、全国の主な産地品種について炊飯した白飯を試食して評価します。

白飯の「外観・香り・味・粘り・硬さ・総合評価」の6項目について、基準米(複数産地コシヒカリのブレンド米)と比較評価しておおむね同等のものを「A’」、基準米よりも特に良好なものを「特A」、良好なものを「A」、やや劣るものを「B」、劣るものを「B’」として評価されます。

1 生い立ち

「彩のきずな」は、埼玉県農林総合研究センター(現:埼玉県農業技術研究センター)で、平成15年に交配を行い、9年間かけて選抜し、育成されました。

開発秘話 ~暑さを乗り越えた“奇跡の一株”~

お米は、夏季の高温によって米粒が白く濁って、品質が低下することがあります。

埼玉県においても、これまで猛暑によってお米の品質が悪くなってしまったことがあります。

平成19年には当時の国内最高気温40.9℃を記録し、平成22年には観測史上最も暑い夏が訪れ、「彩のかがやき」をはじめ、「コシヒカリ」、「キヌヒカリ」などが高温障害の打撃を受けて、白未熟粒といわれる白く濁ったお米が多発してしまったのです。

当時、埼玉県農林総合研究センター(現:埼玉県農業技術研究センター)でも、開発していた約300種のお米の多くが白く濁ってしまいました。

しかしその中に、奇跡的に白く濁らなかった1種類を発見。その1株から種を増やし、交配から9年を経て「彩のきずな」が誕生することとなりました。

高温による被害を受けた玄米 左:彩のきずな 右:コシヒカリ

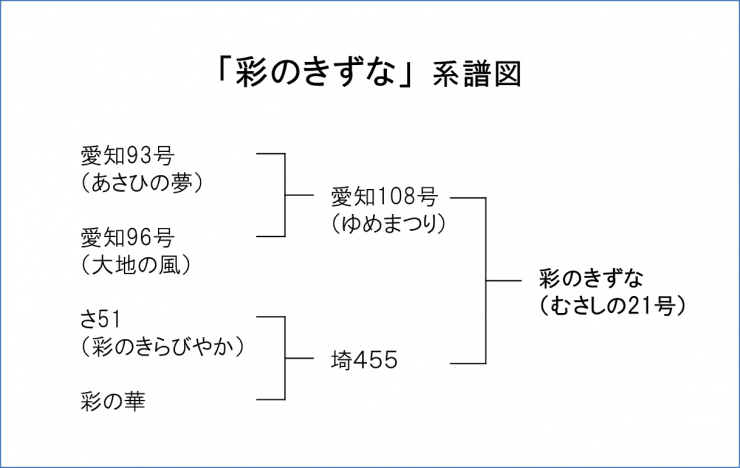

系譜

「彩のきずな」は、「ゆめまつり」を母、「埼455」を父として交配されました。

- 母「ゆめまつり」…愛知県で育成された晩生の複合抵抗性、安定良質良食味品種。

- 父「埼455」…埼玉県で育成された早生、短稈、穂数型の系統。

「ゆめまつり」と「埼455」からできた稲の中から、『暑さに強く、おいしくて、病気や害虫に強い稲』が選抜され、「彩のきずな」となりました。

2 おいしさの特徴

「彩のきずな」は、「コシヒカリ」と同等以上の食味で、おいしいお米です。

もっちりした食感

ごはんの粘り成分のひとつに「アミロース」があります。「アミロース」は少ないほど、ごはんの粘りが強くなります。

「彩のきずな」はアミロースが少ないため、粘りが強く“もっちり”とした食感の、おいしいごはんに炊きあがります。

バランスのとれた甘みと旨み

ごはんのおいしさは、お米に含まれる「タンパク質」の量にも左右されます。

「彩のきずな」は、タンパク質はやや高めで、甘みと旨みのバランスがとれた、様々な料理によく合うお米です。

3 栽培

「彩のきずな」は、『暑さに強く』、『病気や害虫に強い』お米です。

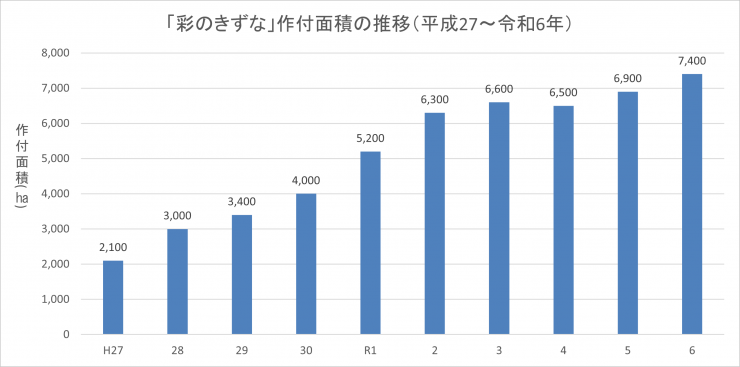

平成26年から本格的に一般栽培を開始し、令和6年には7,400ha(推計)の作付が行われており、年々作付が増加してきました。

※出典:県生産振興課による推計

夏の暑さに負けない強さ

「彩のきずな」は記録的な猛暑を乗り越えて、開発されたお米です。

夏の暑い日は、根から盛んに水を吸い上げ、葉や穂の温度を下げることで、暑さによる品質低下を防ぐことができます。

赤外線サーモグラフィーによる出穂期20日後の群落表演温度

左:彩のきずな 右:キヌヒカリ(撮影2012年9月7日)

病気や害虫への抵抗性 ~減農薬栽培~

稲の主要な病害虫として、「いもち病」、「縞葉枯病(しまはがれびょう)」、「ツマグロヨコバイ」などが挙げられます。

「彩のきずな」は、これら複数の病害虫への抵抗性を持っているため、農薬を減らして栽培することが可能です。

4 購入場所

SNSアカウント 埼玉県のお米「彩のきずな」

彩のきずなに関するイベントなど、様々な情報を配信しています!

関連リンク

- 埼玉農産物ポータルサイト SAITAMAわっしょい! 「彩のきずな」

- 「彩のきずな」PRソング