トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 企画財政部 > 企画財政部の地域機関 > 北部地域振興センター本庄事務所 > 地域の見どころ・情報 > カイコってなんだろう?! ~本庄・児玉地区の養蚕について紹介しています!~ > 児玉郡市ではなぜ、養蚕が発達したのか【その3】 -林さんのシルクエッセイ-

ページ番号:242256

掲載日:2023年10月3日

ここから本文です。

児玉郡市ではなぜ、養蚕が発達したのか【その3】 -林さんのシルクエッセイ-

江戸時代の養蚕ルネッサンス

前回は、戦乱や飢饉、さらには高級生糸の輸入等によって中世に我が国の養蚕が停滞していたことを紹介した。埼玉県において、長く停滞していた養蚕が再び動きを見せるのは、それから500年以上も経った江戸時代中期以降である。今回は、江戸時代中期から後期に起こった養蚕の発展を見てみよう。

養蚕が発展した江戸時代とは、いったいどのような時代だろうか。諸説あるが一般に徳川家康が征夷将軍に任命され、江戸(現在の東京)に幕府を開いた1603年から、15代将軍の徳川慶喜が政権を朝廷に返上(「大政奉還」という)した1867年までの265年間を指す。この間、キリスト教を布教しない中国(清)や朝鮮、オランダに限定し貿易や外交を行う「鎖国」制度を敷いていた。

そのころの日本の商人たちは、銀を用いて清から大量の白糸(生糸)を買い付けており、このことが我が国から銀の流出と経済の混乱を招いていた。江戸時代中期の政治家、学者である新井白石によれば、江戸時代が始まってからの100年あまりで国内の銀貨の約4分の3が海外に流出したという(『折りたく柴の木』)。そのため幕府は銀の流出を防ぐため、生糸の輸入を規制するようになる。例えば、貞享2(1688)年には、生糸の輸入量に制限が加えられており、さらに正徳3(1713)年には全国に養蚕の奨励を行い、織物には白糸と国産の生糸の両方を使って生産を行うことを命じている。この出来事を機に我が国は、生糸の国内自給に舵を切った。これは我が国の養蚕の歴史における画期といえよう。

さらにこの89年後の享和2(1802)年、現在の兵庫県養父市出身の養蚕家上垣守国(うえがきもりくに)によって養書『養蚕秘録』の執筆、出版が行われている。これは日本初の流通を目的に書かれた養蚕技術書であり、木版印刷によって大量印刷され、各地の農村で読まれるようになる。これにより、各地の農村で養蚕の知識は共有され、全国各地で養蚕が行われるようになった。これら一連の出来事を筆者は「江戸の養蚕ルネッサンス」と呼んでいる。ところで、この『養蚕秘録』は後にヨーロッパに持ち出され、フランスやイタリアで翻訳されている。一説には、文政6(1823)年に来日したシーボルトによって持ち出されたとされ、いささか大げさではあるが、我が国初の技術輸出とまでいわれている。

児玉地域における江戸の養蚕

では、「養蚕ルネッサンス」が巻き起こった江戸時代中期以降、児玉郡市周辺の様子はどのようなものだったのだろうか。

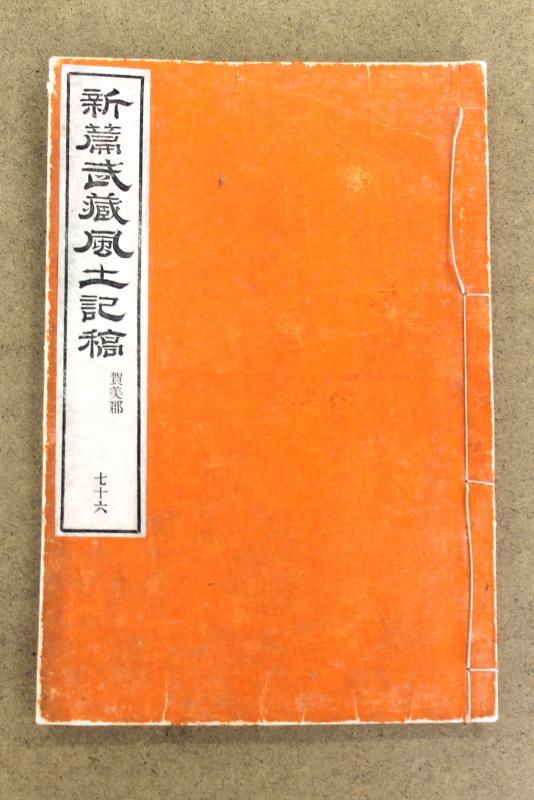

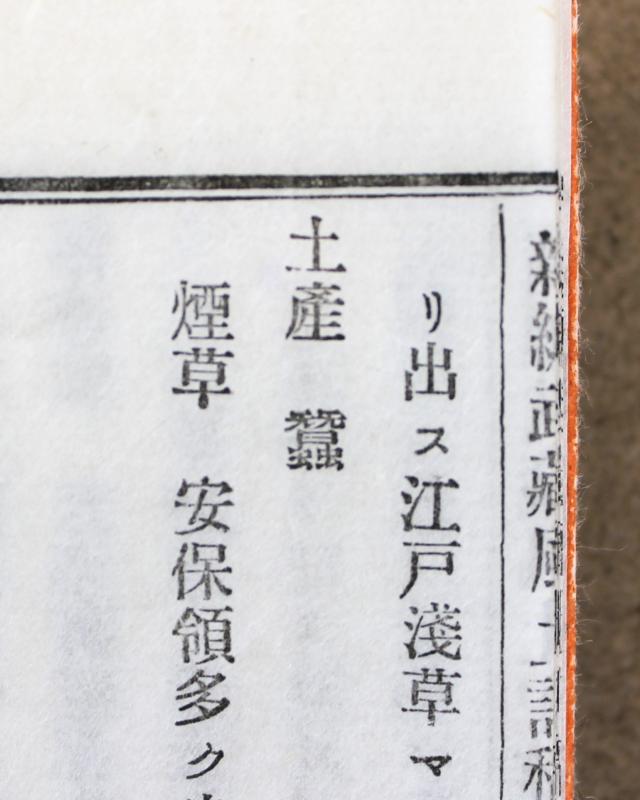

幕府が武蔵国内の地理や風土をまとめた『新編武蔵風土記稿』(写真1)には、那賀郡と賀美郡の特産品として「蠶(蚕)・煙草」を挙げている(写真2)。

写真1 新編武蔵風土記稿

写真2 新編武蔵風土記稿 賀美郡の項にみられる蚕の文字

那賀郡はおよそ現在の美里町、賀美郡は上里、神川町域にあたり、簡略ながらこの地域で養蚕が行われていたことをはっきりと伝えている。また、同書では児玉郡(現在の本庄市域)の産物として「絹」を挙げており、主に八幡山(現在の本庄市児玉町八幡山)周辺で生産されていたと記されている。その上で興味深いのは、それらは当時、一般に「秩父絹」と通称されていた絹と同じものであったと明記されている点である。「秩父絹」とは本来、秩父大宮(現在の秩父市街地)や小鹿野、吉田等の絹市で取引された絹のことである。平地の少ない秩父地方では、水田開発が困難であったため、イネの代わりに養蚕や織物の生産を行われていた。それらが「秩父絹」と呼ばれ、江戸や京都等の都市部に出荷され、地域の人々の現金収入となっていた。余談になるが、「秩父絹」を扱った市場の中で最も大規模で重要だったのが秩父大宮(ちちぶおおみや)、すなわち現在の秩父神社周辺で冬に開かれた絹市である。本来、この日に合わせ行われた祭りが後にユネスコの無形文化遺産にも指定される「秩父夜祭」である。神社の祭礼に合わせ絹の取引を行う、このことからも秩父の人々にとっていかに絹が重要な存在であったのかが分かる事例である。

ところで憶測になるが、このころ児玉の八幡山で作られた絹布は、秩父の絹市に持ち込まれ取引をされていたのではないだろうか。もちろん、秩父、児玉両地域に残された当時の古文書から慎重に精査する必要があるが、秩父の市に持ち込まれた児玉郡産の絹が「秩父絹」ブランドとして流通するという、児玉地域の人々は、そのような、ある種の商業戦略を持っていたのではとさえ思えてくる。また、このほか寛延2(1749)年頃には、渡瀬村(現在の神川町)でも絹市が開かれていた。

それでは当時の児玉郡市周辺で養蚕を行っていた農村の様子はどのようなものだったのだろうか。一般に江戸時代の農村について、その風景や人々の生活の様子を伝える資料はあまり多くない。しかし児玉地域の場合、当時の幹線道路であった中山道が通っていた。幸い江戸時代後期の幕府の役人で人気作家でもあった太田南畝(おおたなんぽ)が紀行文(『壬戌紀行』)の中で中山道沿線の風景を書きとどめている。南畝が中山道を旅したのは、享和2(1802)年、旧暦の4月2日のことである。前年、南畝は幕府から1年間の大阪赴任を命じられており、『壬戌紀行』はこの帰路に書かれたものであった。この時、南畝は大阪から信濃国(現長野県)、上野国(現群馬県)を経由し、神流川を越えて児玉地域に入っている。児玉地域での行路は、現在の埼玉県道392号に当たる。南畝は、勝場(かっぱ:現上里町大字勅使河原)、金久保(かなくぼ:同大字金久保)、石神(いしがみ:同大字神保原町)、小島(おじま:現本庄市小島)、本庄宿(同市本庄)、榜示堂(ぼうじどう:同市榜示堂)等の村と宿場を経て児玉地域を縦断している。南畝の筆によれば、周辺の家々には「蚕籠(かいこかご)」が置かれているのが多くみられ、また街道の左右には桑の垣根が乱立していたらしい。蚕籠とは、蚕の幼虫を入れ飼育するために作られた竹製の籠である。現在は蚕箔(さんぱく)ともいい、長方形をしたものが一般的だが、当時は円形のものも流通していた。南畝が児玉地区を通過した享和2年の4月2日は、新暦に変換すると5月の初旬に当たり、ちょうど蚕の飼育をはじめる時期に当たる。南畝が見た蚕棚はその準備のために置かれていたものではあるまいか。街道沿いの桑の木にも青い若葉が茂っていただろう。

このように江戸時代は、幕府による養蚕奨励や蚕書の普及によって、各地で養蚕が行われるようになっていった。特に埼玉県では、古代から養蚕や絹織物の生産のノウハウが蓄積されていたこともあり、養蚕が発達する下地ができていたのだろう。中でも児玉地域は、絹布の生産と取引が行われていた秩父地方と近接していたため、その需要に応じ、瞬く間に養蚕が普及していった。

江戸後期、太田南畝が目にした景色もこのような時代背景によって成立した景色だったのである。

その4へ続く(クリックすると続きを読むことができます。)

【参考文献】

太田南畝「壬戌紀行」『蜀山人全集1』吉川弘文館 1907年 p.174

埼玉県蚕糸協会編『埼玉県蚕糸業史』埼玉県蚕糸協会 1960年

伊藤智夫『絹Ⅰ』ものと人間の文化史68 法政大学出版局 1992年

埼玉県編『新編埼玉県史』通史編4 近世2 埼玉県 1989年 p396~401

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください