トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 感染症情報(疾患別) > 百日咳

ページ番号:267415

掲載日:2025年7月18日

ここから本文です。

百日咳

1 百日咳について

2 主な症状

3 感染経路

4 治療方法

5 予防・対策

1 百日咳について

概要

百日咳(pertussis, whooping cough)は、特有のけいれん性の咳発作(痙咳発作・けいがいほっさ)を特徴とする急性気道感染症です。世界中で見られる疾患であり、年齢を問わず感染しますが、特に小児に多く見られます。

母親から胎盤を通じて移行する抗体による免疫が不十分な場合、生後早期から感染する可能性があり、特に1歳未満の乳児(新生児や6か月未満の乳児)では重症化しやすく、肺炎や脳症を合併すると、まれに死亡することもあります。

大人などの百日咳では、長期間にわたる持続的な咳が主な症状となりますが、百日咳に典型的な発作性の咳を示さないことが多く、自然に回復へ向かいます。ただし、軽症で診断が見逃されやすい一方、菌の排出はあるため、ワクチン未接種の新生児や乳児への感染源となり得る点に注意が必要です。

有効な予防法は、5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)などの定期予防接種です。予防接種法に基づき実施されており、予防接種による免疫効果の持続期間はおおむね5~10年とされています。百日咳ワクチンを含む予防接種は、日本を含む世界各国で広く実施されており、その普及とともに各国での発症数は大きく減少しています。しかし、ワクチン未接種者や接種後に年数が経過して免疫が減衰した方においては、いまだに発症が見られ、日本国内でも報告が続いています。発生動向調査によると、百日咳に罹患する主な年代が乳幼児から学齢期に変わってきている状況が示唆されています。また、世界的にも流行の報告は続いています。

病原体

百日咳の原因となる病原体は、グラム陰性桿菌の百日咳菌(Bordetella pertussis)です。一部の症例では、パラ百日咳菌(Bordetella parapertussis)が原因となることもあります。診断には、咽頭ぬぐい液を採取し、病原体の分離・同定や遺伝子検査(PCRなど)を行います。

その他(感染症法に基づく取り扱い)

百日咳は、感染症法において五類感染症(全数把握対象)に分類されており、診断した医師は7日以内に最寄りの保健所へ届け出る義務があります。2017年までは感染症法上の5類感染症小児科定点把握対象疾患でしたが、成人を含む患者の発生動向の正確な把握と迅速な公衆衛生対応を目的とし、2018年1月1日から5類全数把握疾患となりました。

2 主な症状

経過は3期、カタル期、痙咳(けいがい)期、 回復期に分けられ、全経過で約2~3カ月で回復するとされています。

1. カタル期(約2週間持続)

通常7~10日間程度の潜伏期を経て、一般的な「かぜ症状(鼻汁・軽い咳・微熱)」で発症し、次第に咳の回数が増え、程度も激しくなっていきます。

2. 痙咳(けいがい)期(カタル期後、約2~3週間持続)

次第に特徴的な発作性けいれん性の咳(痙咳)が出現します。これは、短い咳が連続して起こり、その直後に「ヒュー」という笛のような吸気音を伴うのが特徴です。このような一連の咳発作を「レプリーゼ(reprise)」(ひと続きの咳き込みの後に息を吸う動作)と呼びます。しばしば嘔吐を伴い、発熱はないか、あっても微熱程度です。激しい咳発作によって顔面の静脈圧が上昇し、顔面浮腫・点状出血・結膜出血・鼻出血が見られることもあります。 発作がない時は無症状ですが、何らかの刺激で発作が誘発され、特に夜間に多くみられます。

低月齢の乳児では、百日咳に特徴的な症状を示さないことがあります。特徴的な咳がなく、無呼吸発作からチアノーゼ(顔色や唇・爪が紫色に見える)、けいれん、呼吸停止を起こすことがあり、注意が必要です。肺炎・脳症などの重篤な合併症も報告されており、早期診断・対応が重要です。

3. 回復期(痙咳期後、2~3週間以上)

激しい咳発作は次第に減少し、2~3週間で消失します。ただし、時折忘れた頃に発作性の咳が出ることもあります。

大人などの場合、咳が長期にわたり持続するものの、典型的な咳などを示さないことが多く、軽症で経過し、回復に向かいます。そのため診断が見逃されやすいのですが、菌の排出はあるため、特にワクチン未接種の乳児や新生児への感染源となる可能性があり、家庭内や医療・介護現場などでの感染対策が重要となります。

3 感染経路

主な感染経路は、咳やくしゃみによる「飛沫感染」と、患者の鼻咽頭・気道からの分泌物に触れた手指や器具などを介する「接触感染」とされています。

4 治療方法

治療

百日咳菌(Bordetella pertussis)に対しては、抗菌薬による治療が検討されます。

生後6カ月以上の患者には、マクロライド系抗菌薬(エリスロマイシン、クラリスロマイシン、アジスロマイシンなど)が第一選択薬となり、特にカタル期での投与が最も有効です。一方、新生児ではマクロライド系の一部により肥厚性幽門狭窄症などの副作用リスクがあるため、アジスロマイシンが推奨されています。

患者からの菌の排出は、咳の開始から約3週間持続しますが、抗菌薬の服用を開始して5日程度で菌の分離はほぼ消失します。 なお、抗菌薬によっても症状が長引く場合は、薬剤耐性菌の可能性があるため注意が必要です。

対症療法

咳発作や無呼吸に対しては、鎮咳去痰剤や気管支拡張薬などが症状に応じて用いられます。

5 予防・対策

感染予防

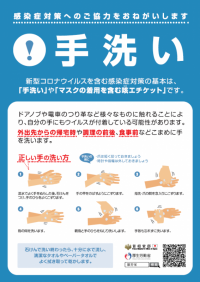

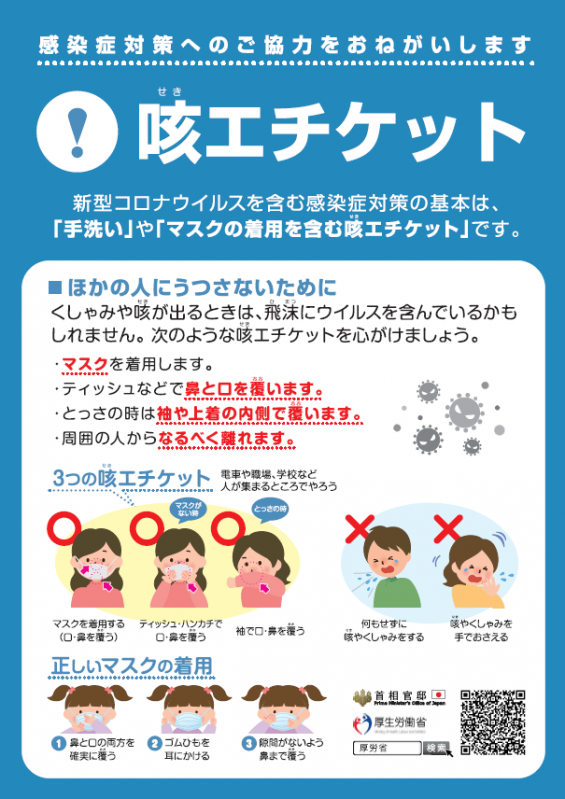

基本的な感染対策が有効です。

手洗いや手指衛生といった基本的な対策の徹底、 鼻汁・咳などの呼吸器症状がある場合は「咳エチケット」を行い、マスクが着用できる年齢の子どもや大人はマスクを使用することが重要です。

予防接種

百日咳の予防には、5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)等の接種が有効です。 予防接種法に基づき、定期予防接種として実施されています。定期予防接種は生後2か月から開始され、0歳代に3回と1歳を超えて1回の追加接種の計4回接種です。ワクチンによる免疫効果は5~10年程度持続するとされており、免疫が低下した人では再感染・発症の可能性があります。わが国でも、ワクチン接種後年数が経過した成人などでの発病例が報告されています。

抗体が減少してくる幼児期から学童期でも、4 回のワクチン接種を受けているにも関わらず、感染者の報告がされています。「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール」では、任意接種とはなりますが、就学前に 3 種混合ワクチンを、また現在 11~12 歳の定期接種となっている 2 種混合ワクチン(DT、ジフテリア・破傷風)の代わりに 3 種混合ワクチンの接種を推奨しています。

- 5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib):百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ(インフルエンザ菌b型)

- 4種混合ワクチン(DPT-IPV): 百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ

- 3種混合ワクチン(DPT): 百日咳・ジフテリア・破傷風

関連リンク

- 百日咳 | 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/whooping_cough.html(別ウィンドウで開きます) - 百日咳 | JIHS 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/pertussis/010/index.html(別ウィンドウで開きます) - 百日咳 pertussis(whooping cough) | 東京都感染症情報センター

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/pertussis/(別ウィンドウで開きます) - 日本小児科学会の「知っておきたいわくちん情報」(日本版Vaccine information statement(VIS)) | 公益社団法人 日本小児科学会

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=263(別ウィンドウで開きます) - 日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール | 公益社団法人 日本小児科学会

https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=138(別ウィンドウで開きます) - ワクチン接種を受ける人へのガイド検索 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/vacc-guide/0002.html?utm_source=chatgpt.com(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください